"Autorretrato", Museo de Bellas Artes de Valencia

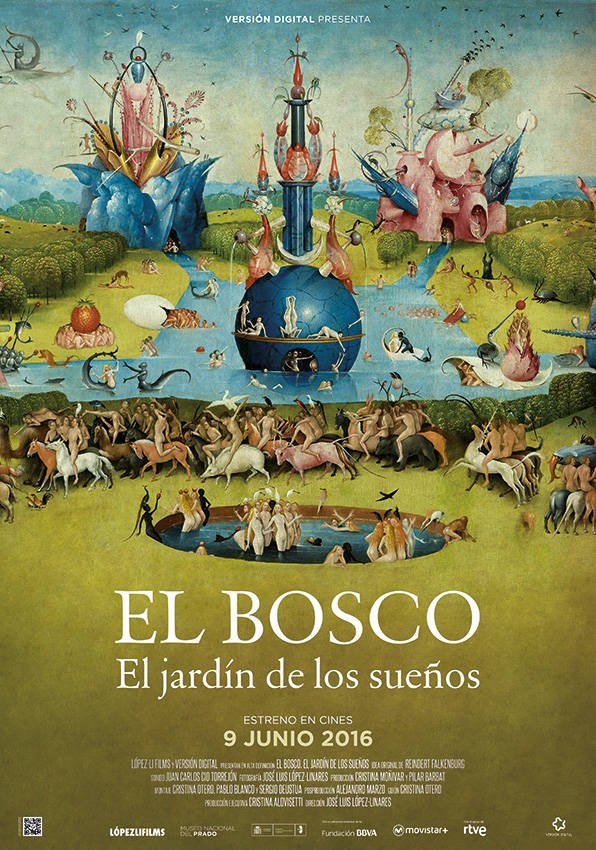

Con este planteamiento preliminar, y en la coincidencia de su muerte, vamos a ver un detalle de la herencia mística judía que Velázquez recibió de sus abuelos. Podría señalar el interés simbólico de la pintura mitológica y religiosa del artista, pero eso quizás sea mejor dejarlo para otro momento. Que sirva a modo de introducción, vamos a ver el significado cabalístico que Velázquez encerró en su lienzo más conocido: "Las Meninas".

Pintado en el Real Alcázar de Madrid en 1656, es una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas de la Historia del Arte. Se han ofrecido para este lienzo diversas interpretaciones, sintetizadas por el historiador Johnathan Brown en tres grandes corrientes. La realista, cronológicamente la primera, defendida por Stirling-Maxwell y Carl Justi; ponía el acento en la fidelidad del "momento captado", con la que el pintor se adelantaba al realismo de la fotografía, valorando los medios técnicos empleados. La publicación en 1925 de un artículo titulado La librería de Velázquez por Sánchez Catón, con el inventario de la biblioteca que poseía Velázquez (una de las mejores del siglo XVII), abrió el camino a nuevas interpretaciones de carácter histórico-empírico basadas en el reconocimiento de los intereses literarios y científicos del pintor. La presencia en la biblioteca del maestro de libros como los Emblemas de Alciato (políglota de numerosas lenguas muertas y estudioso de la antigüedad grecolatina en el siglo XVI) o la Iconologia de Cesare Ripa (gran esoterista del siglo XVI) estimuló la búsqueda de significados ocultos y contenidos simbólicos en "Las Meninas". Con Michel Foucault y el posestructuralismo nace otra corriente interpretativa, de carácter filosófico. Foucault descarta la iconografía y su significación y prescinde de los datos históricos para explicar esta obra como una estructura de conocimiento en la que el espectador se hace partícipe dinámico de su representación.

Andrea Alciato, autor de los Emblemas

Cesare Ripa, autor de Iconologia

Pues bien, Velázquez también contaba con un ejemplar del Zohar en su biblioteca. Este libro es, junto al Séfer Ietzirá, el libro central de la corriente cabalística, escrito en el siglo II. Y creo que las tres corrientes interpretativas de "Las Meninas" no están enfrentadas, sino que se complementan. Y quiero compartir con vosotros una interpretación que tiene que ver precisamente con ese estudio e interés en la Cábala que Velázquez heredó de sus antepasados, aunque de cara a la corte intentase ocultarlo. Es un estudio que hizo Ángel del Campo y Francés en 1989, en un libro que tituló La Magia de las Meninas: una iconología velazqueña. Según el estudio de este hombre, Velázquez habría querido plasmar en su famoso lienzo un hechizo vinculado con la Cábala y con la astrología. Ahí es nada. ¿Cuánto puede haber de cierto en esto? Pues vamos a ver que mucho.

Don Ángel del Campo y Francés, en un discurso en la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid

Según don Ángel, Velázquez habría utilizado sus conocimientos en Cábala y astrología para esconder un par de mensajes en este lienzo. El primero tiene que ver con la constelación conocida como Corona Borealis. De acuerdo con la mitología, la corona habría pertenecido a Ariadna, hija de Minos, rey de Creta. Ariadna no quería aceptar la propuesta de matrimonio de Dionisos, que tenía forma mortal, pues no quería casarse con un humano después de ser abandonada por Teseo. Para probar que era un dios, Dionisos le quitó la corona y la arrojó al cielo, donde quedó como constelación. Ariadna, complacida, se casó con él y se volvió inmortal. La cuestión es que si unimos a determinados personajes, obtenemos exactamente la disposición de las estrellas que forman esta constelación. Y es curioso, la estrella alpha de la constelación, que es la más brillante y ocupa el lugar central; se llama Margarita. Igual que la infanta.

Para respaldar esta teoría tenemos a otro gran maestro: Salvador Dalí. La admiración de Dalí hacia la obra y figura de Velázquez es harto conocida. Y precisamente este año, del 23 de febrero al 3 de mayo se pudo admirar una exposición temporal en el Teatro-Museo Dalí que llevaba por título ¿Qué hay de nuevo? Velázquez. Los cuadros que formaban esa exposición eran reinterpretaciones que Dalí hacía de las obras del pintor sevillano. Y hay un cuadro que nos llama poderosamente la atención de forma inmediata: el titulado como "La infanta Margarita de Austria".

Podemos ver que en la parte de arriba del lienzo aparece representada la Corona Borealis, lo que demuestra que Dalí descubrió este secreto astrológico de Velázquez. Pero hay algo más: la cara de la infanta. Parece que el pintor catalán ha sustituido el rostro de la pequeña por una luna llena, ¿verdad? Pues no exactamente. Lo que ocupa la cara de la infanta es una perla. ¿Y por qué? Porque la estrella Margarita es la más brillante de toda la constelación, tanto es así que desde tiempos antiguos ha sido conocida como "la perla". Pero Velázquez va todavía más lejos.

A pesar de que Ángel del Campo y Francés identifica la última estrella de la derecha con la figura de Marcela de Ulloa, la dama de llaves del Alcázar, hay otros intérpretes (como puede ver el lector) que colocan la última estrella en la figura de José Nieto. Pero bueno, eso es irrelevante. Lo que me interesa de verdad es la línea roja que se forma conectando a todos los personajes, incluido al perro: se obtiene la constelación de Capricornio. Desde tiempo inmemorial, en las antiguas religiones vinculadas con los astros, existían poderosos hechizos vinculados a las constelaciones. En el caso de la de Capricornio, era un amuleto de protección. Cualquier cosa que se encontrase en el interior del círculo principal estaría bajo la protección de los astros. ¿Qué quiere decir esto? Que Velázquez utilizó magia astrológica ancestral para proteger en el interior del círculo... a los reyes. Felipe IV y Mariana de Austria están, sin saberlo, bajo la protección de las estrellas. ¿Funcionó el hechizo de Velázquez? Bueno, Felipe IV llegó a reinar 44 años de forma ininterrumpida, el reinado más largo de la historia de España. Juzguen ustedes.